世界料理学会って?

世界料理学会とは、料理人たちが料理論や手法、食材などを語り合う場であり、日本の食文化の発展や料理人のクリエイティビティの向上を目的とした学会です。スペイン・バスク地方のサンセバスチャンという街で始まった取り組みがモデルとなり、函館市でスペイン料理店を営む深谷宏治シェフを中心に2009年から開催されています。この世界料理学会 in HAKODATEのコンセプト「料理人が社会に何ができるか」を引き継ぎながら、比治山学園理事の赤川安正氏が主催者となり、広島では新しい視点「料理人が創るグローカルな蜀の未来」をテーマに開催されました。

オープニングクロストーク「料理人としてやってきたこと」

深谷宏治シェフ(ラ・コンチャ・イ・バスク*函館)、勇崎元浩(ル・トリスケル*広島)によるクロストーク。深谷シェフは世界料理学会の発起人です。そして勇崎シェフは「ひろしまシェフ・コンクール」の審査員を務めるなど、広島の若手料理人の育成にも尽力されています。料理人として大切なことなどをお話しされました。

基調講演:ベーカリーからの発信!食の世界

基調講演は、アンデルセングループ総料理長山崎賢治シェフからのお話でした。実は、私は広島に来るまで、アンデルセンが広島発祥だとは知りませんでした。1962年、日本で初めてデニッシュペストリーを製造販売したのもアンデルセンです。創業者高木俊介氏が1959年に45日間デンマークへで視察した際、ホテルの朝食で食べたデニッシュペストリーのおいしさに心を打たれ日本でも開発に取り組んだとのこと。山崎シェフのお話から、アンデルセンの歴史を知ることができました。アンデルセンの「ひと手間をかける」姿勢や企業理念には感銘お受けました。すべての仕事は素人より始まる、素人の発想を大切に、何とバカなと言われるような考え方を持つ、など、常に色々なことにアンテナを張って興味を持っていきたいと思います。

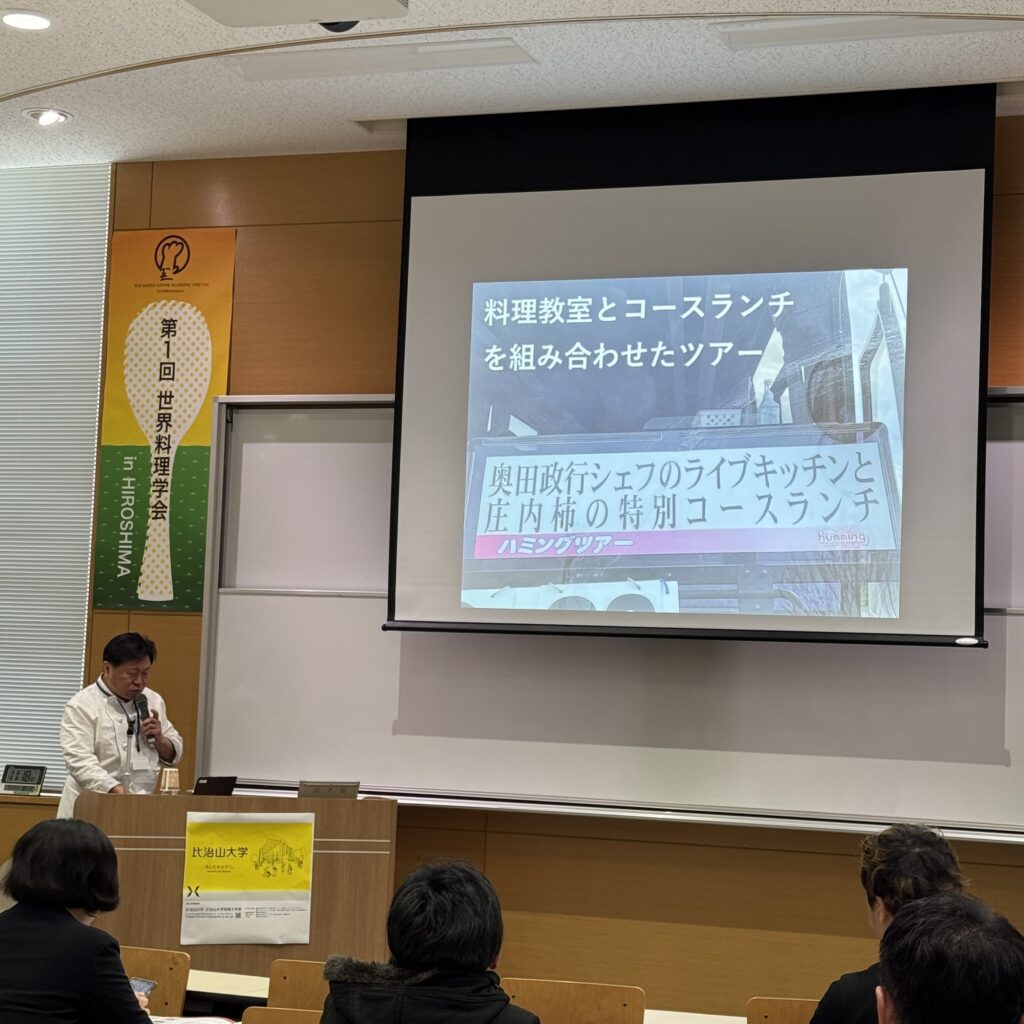

ガストロノミーツーリズムのススメ

山形県鶴岡市にあるアル・ケッチャーノ奥田政行シェフによる講演です。奥田シェフの話はテンポ良くて面白いです。資料映像もバンバンと進みました。(笑)奥田シェフは料理のみならず、生産者とのつながり、旅行業とのつながり、いわゆるツーリズムと食を合わせた企画・提案が素晴らしいと思いました。料理人・生産者・地域の方々を合わせたツーリズムに参加者は全国から参加されるとのこと。「食べて腑に落ちる」なるほどと思いました。

日本料理と茶の湯

こちらは、岐阜県にある日本料理たか田八祥、高田晴之氏の講演です。日本料理を知るには茶道も必要!とのことで茶道にも精通されています。専門の料理を学ぶには、その背景や歴史も学ばなければならないと感じました。冗談も交えながら楽しいお話でした。

昼食はお花見弁当のよう。

昼食も頼んでおいたので、受付でお弁当を受け取り、比治山大学内でいただきました。今回参加した食の仲間・先輩たちと楽しくいただきました。あっという間の休憩時間。それにしても最近の大学は綺麗だな(笑)

大切なのは、基礎そしてオリジナリティ

午後最初の講演は、OZAWAの小澤貴彦シェフです。レストランOZAWAはオリエンタルホテル広島内にあります。小澤シェフは1980年に表参道で「A La Table」をオープンし、その際、お寿司屋さんのようなカウンターとオープンキッチンのスタイルを成功させたのです。今ではこのスタイルのレストランをよく見かけます。この学会には広島酔心調理製菓専門学校の学生たちも参加されていました。小澤シェフは「基礎の大切さ」をお話ししました。基礎を知ってからの工夫やアレンジだと感じました。

食の多様性について

この講演は、ヴィーガンレストラン菜道の楠本勝三シェフです。ヴィーガン、ベジタリアン、ハラル…など、食の多様化についてお話ししていただきました。メニューは、ヴィーガン用と普通食などに分けるのではなく、ヴィーガン食材で美味しいものを作ると、食品ロスも減らすことができる。現在、広島でもインバウンドのお客様対応のレストランがさらに必要になっています。私もさらに学んでいきたいと思います。

クロストークⅠ「この地に生きて」

ここからは、広島の若手シェフたちによるクロストークでした。Amiral(呉)の永島茂明シェフ、NAKADO(広島)の中土征爾シェフ、そして、スペランツァ(広島)の石本友記シェフが登壇されました。それぞれ、ワンオペで営業する利点や逆に難しい点、地方でできる「こだわり」、人材育成などについても伺えました。

クロストークII「この食材にこだわる」

こちらも、広島のシェフ、そして広島出身のシェフによるお話しでした。かき船かなわ(広島)の戸田豊料理長、IZURUN(三重、広島県出身)の中武亮シェフ、み乃家(広島)の高谷良佑シェフが登壇され、それぞれこだわりの食材についてお話ししていただきました。戸田料理長は「大黒神島の牡蠣」について、中武シェフは三重の複合施施設VISONで使われているこだわりの食材について、高谷シェフはこだわりの豚肉についてお話しされました。

クロストークⅢ「究極の作物を目指して」

ここからは、生産者のトークでした。モデレーターは、ひろしま色の手帖でもお世話になっている中国新聞の北村さん。登壇者は、「祇園町農事研究会(広島)」の庄田俊三氏、「くらはし野菜の王国(呉)」の高本光之さん、「NPO狩留家(広島)」の黒川章男さん、「マサシロ(府中)」の政城裕明さんです。庄田さんは祇園パセリについて、高本さんはあくまトマトについて、黒川さんは狩留家なすについて、政城さんは四八米についてお話しくださいました。どの作物も、現場で見てみたい!という気持ちになりました。こだわりを持った生産者の方をもっと広めていきたいです。

カンファレンスサマリー「料理と向き合う皆様に」

最後の講演は、我が家夫婦でお世話になっている、元ANAクラウンプラザホテル広島総料理長、現在は全日本司厨士協会中国地方本部広島県本部長、澤村収二シェフです。澤村シェフは、特に学生たちに向けての思いを優しくお話ししていました。技術だけではなく、人とのつながりの大切さも伝えられていました。若い頃のお話で、鍋をひたすら真摯に磨いていた話が印象に残りました。

開催記念パーティー at 広島アンデルセン

学会を終えて、それぞれ広島アンデルセンに向かいました。広島アンデルセンのパーティー会場に入るのは今回が初めてでした。まずは、赤川代表による挨拶、そして小澤シェフによる乾杯です。

パーティーでは、生産者やシェフのお話を聞き、そしてアンデルセンの料理をいただきました。あっという間の楽しいひとときでした。料理の写真は数枚しか撮れず…、いつもながら、皆様との写真を撮りました。ご一緒していただいた皆様、ありがとうございました。